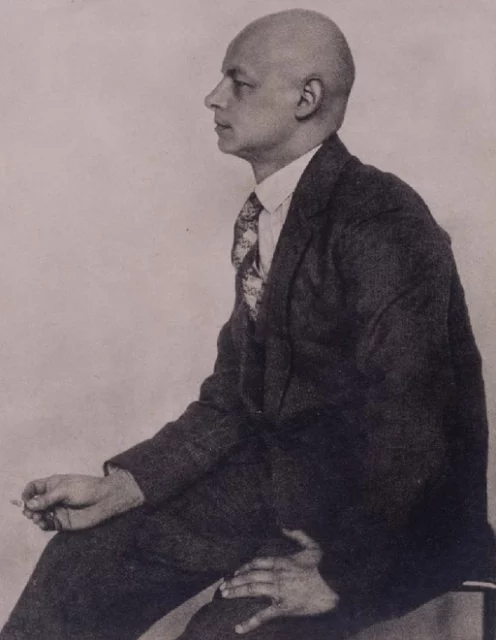

Oskar Schlemmer (1888-1943) è stato uno degli artisti più innovativi della scuola Bauhaus, noto per il suo approccio interdisciplinare che univa pittura, scultura, scenografia e danza. Il suo lavoro si concentra sulla rappresentazione del corpo umano nello spazio, esplorando l’interazione tra figura e geometria, tra movimento e architettura.

Formazione e carriera

Schlemmer iniziò la sua formazione artistica presso l’Accademia di Belle Arti di Stoccarda, dove si interessò inizialmente alla pittura. Dopo aver lavorato con il pittore svizzero Otto Meyer-Amden, si avvicinò alla scultura e alla scenografia. Nel 1920 entrò a far parte della scuola Bauhaus a Weimar, diretta da Walter Gropius, dove divenne docente e responsabile del laboratorio di teatro.

L’arte di Oskar Schlemmer

Tutta l’opera di Schlemmer dimostra una profonda coerenza tra le sue diverse attività artistiche, dove il linguaggio del teatro, della pittura e della scultura si intrecciano per esprimere una visione dell’uomo moderno immerso in un ambiente razionale e geometricamente strutturato, in una ricerca di armonia tra forma e funzione, tra organico e meccanico.

La connessione tra teatro e arti visive

Uno degli aspetti più rivoluzionari del lavoro di Schlemmer fu il ‘Teatro della Bauhaus‘, una sintesi perfetta tra arte, tecnologia e performance. Egli concepiva la scena teatrale come un luogo in cui la figura umana, semplificata e geometricamente stilizzata, interagiva con lo spazio in maniera armonica e strutturata.

Il suo capolavoro più celebre è il Balletto Triadico (Triadisches Ballett), presentato per la prima volta nel 1922. Questo spettacolo si articolava in tre atti, ciascuno caratterizzato da una diversa atmosfera cromatica e da costumi scultorei che trasformavano i danzatori in figure astratte e geometriche. Con questa opera, Schlemmer esplorò il rapporto tra corpo, costumi e movimento, allontanandosi dalla danza tradizionale per avvicinarsi a una rappresentazione teatrale che esaltava la forma e la stilizzazione.

Uomo e macchina e Figure spaziali. La pittura e la scultura di Oskar Schlemmer

Parallelamente alla sua attività teatrale, Schlemmer sviluppò un linguaggio pittorico che riprendeva le tematiche del suo teatro. Nelle sue opere pittoriche, come Uomo e macchina e Figure spaziali, le figure umane sono spesso ridotte a forme geometriche essenziali, immerse in ambienti architettonici astratti. I suoi dipinti e le sue sculture rispecchiano una visione utopica dell’uomo moderno, integrato in uno spazio razionale e strutturato. Opere come queste, non sono semplici rappresentazioni, ma studi sull’interazione tra l’uomo e l’ambiente costruito, tra la forma organica e quella geometrica. Le figure umane, depurate di ogni individualità e espressività emotiva, vengono rappresentate come marionette o automi, enfatizzando l’aspetto meccanico e artificiale dell’esistenza moderna. L’utilizzo di colori piatti, la prospettiva razionale e la riduzione a forme geometriche elementari (cubi, cilindri, sfere) contribuiscono a creare un senso di distacco emotivo e di oggettività, tipico del linguaggio artistico dell’avanguardia, in particolare del Bauhaus, di cui Schlemmer fu un esponente di spicco. Gli ‘ambienti architettonici astratti’ non sono solo sfondi, ma elementi costitutivi dell’opera, che interagiscono con le figure, definendo il loro spazio e il loro movimento.

L’utopia razionalista

L’aspetto ‘utopico’ della visione di Schlemmer non è di tipo sociale o politico, ma piuttosto estetico e formale. La sua utopia è quella di un mondo ordinato, razionale e armonioso, dove l’uomo, pur perdendo la sua individualità espressiva, trova un nuovo equilibrio all’interno di uno spazio architettonico perfetto e geometricamente definito. Questa aspirazione a una sintesi tra uomo e tecnologia, tra forma organica e geometria, rappresenta un’espressione tipica del razionalismo del primo Novecento, che cercava nell’ordine e nella semplificazione una risposta all’incertezza e alla complessità della modernità. Tuttavia, è importante notare che la fredda geometrizzazione non deve essere interpretata come un’esaltazione della tecnologia a discapito dell’umanità, ma come una ricerca di nuove forme di espressione e di armonia nell’epoca della meccanizzazione. L’utopia di Schlemmer è un’utopia formale, non un progetto socio-politico.

L’esilio e la fine della carriera

Con l’ascesa del nazismo e la chiusura della Bauhaus nel 1933, l’arte di Schlemmer venne etichettata come ‘arte degenerata’. Costretto a lasciare la Germania, trascorse gli ultimi anni della sua vita in condizioni difficili, lavorando in relativa solitudine fino alla sua morte nel 1943.

Eredità e influenza

Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, l’opera di Schlemmer ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’arte e del design. Il suo lavoro ha influenzato il teatro contemporaneo, la danza e la moda, oltre a ispirare movimenti artistici come il minimalismo e la performance art. Ancora oggi, il Balletto Triadico viene riproposto in varie reinterpretazioni, a testimonianza della sua straordinaria attualità. Oskar Schlemmer rimane una figura chiave della Bauhaus, un artista visionario capace di fondere arte e movimento in una sintesi unica e innovativa.

©Villegiardini. Riproduzione riservata