Giacomo Balla è considerato uno tra i più importanti artisti del futurismo, di cui firmò i manifesti costitutivi. Sarebbe però riduttivo e forviante annoverarlo soltanto tra gli artisti futuristi. Nato a Torino, ma vissuto poi a Roma, la sua carriera comincia con il divisionismo. Nella sua fulminante e lunga carriera è stato scenografo e letterato, diventando massimo esponente del Paroliberismo (Parole in libertà) movimento letterario del futurismo. Famoso per la sua infedeltà a tutti i movimenti artistici, di cui fu cofondatore, finì con l’aderire al fascismo e alla figurazione, scelta che pagò a caro prezzo.

Le origini di Giacomo Balla

Giacomo Balla nacque a Torino il 18 luglio 1871 e morì a Roma nel 1958. Rimasto orfano di padre a soli nove anni. Si prese cura di lui solo la madre che investi ogni sforzo nella sua educazione assecondando il suo talento che solo brevemente rivolse allo studio del violino per indirizzarsi ben presto alla pittura. A Torino studiò presso l’Accademia Albertina, seguì le lezioni dell’antropologo e criminologo Cesare Lombroso (1835-1909) le cui teorie oggi ampiamente superate erano nella Torino di quegli anni molto studiate.

Le origini e gli studi torinesi

L’origine della carriera di Giacomo Balla è lontana dal futurismo. I suoi primi anni furono spesi in una Torino culturalmente vivace, culla di cultura e di un inedito grande sviluppo industriale. In quegli anni il capoluogo piemontese era diventata la culla della sperimentazione pittorica di artisti celebri come Antonio Fontanesi (1818-1882) o Vittorio Avondo (1836-1910). In questo clima culturale si avvicinò ai Maestri del calibro di Edmondo De Amicis e Giuseppe Pellizza da Volpedo. Nel 1891 Balla esordì quindi nella Società promotrice di Belle Arti.

Giacomo Balla a Roma

Nel 1895 Giacomo Balla lasciò Torino per trasferirsi con la madre definitivamente a Roma. In quegli anni la capitale era una città “di alto fervore culturale” come la definì Marziano Bernardi in “Ottocento piemontese. Scritti d’Arte” nel 1946.

Quando arrivò a Roma aveva 24 anni e le sue opere portavano ancora tracce di quella pittura di tipo descrittivo e di stampo sociale, studiata e avvicinata nel capoluogo piemontese. Furono gli anni del ‘Polittico dei viventi’: opere dipinte fra il 1902 e il 1909, che risentono non solo del suo interesse verso figure in difficoltà, ma anche di suoi studi lombrosiani.

Molto forti sembrano anche le letture di scrittori attenti alle tematiche sociali da di Tolstoj e Dostoevskij, di Zola e Gorkij. Questo humus culturale dà forma a opere come ‘Il contadino’, ‘L’ortolano’, ‘Il mendicante’, ‘I malati’. L’opera però più nota di questo periodo è ‘La pazza’, in cui il soggetto è Matilde Garbini una sua vicina di casa. Particolarità dell’opera è il personaggio evidentemente deturpato e stravolto da una malattia psichiatrica, eco della formazione lombrosiana.

La parentesi parigina di Giacomo Balla

Intanto Balla ampliava le sue esperienze nel mondo artistico ad esempio vivendo, a Parigi per sette mesi, l’esperienza di assistente di Serafino Macchiati (1861-1916), che fu illustratore tra l’altro per la rivista ‘La Tribuna Illustrata’.

Giacomo Balla e il divisionismo

Balla e il futurismo non esisterebbero se non ci fosse stata nella sua carriera artistica il Divisionismo. Furono infatti questi gli anni del Divisionismo e a darne un esempio è l’opera ‘La fidanzata al Pincio’. Il Futurismo era ancora lontano da quest’opera del 1902, ora esposto alla Galleria d’Arte Moderna di Milano, che ritrae la fidanzata di Balla durante una passeggiata nel giardino di Villa Borghese a Roma.

Già nel 1903 fu presente con delle opere alla Biennale di Venezia e fu in quel periodo che le sue opere ispirate al Divisionismo gli valsero l’interesse di figure come Gino Severini (1883-1966) e Umberto Boccioni. Quest’ultimo diventò persino un suo alunno per questa tecnica.

L’ascesa di Giacomo Balla

Poi fu un susseguirsi di affermazioni: nel 1904 al Glaspalast di Monaco e ‘all’Internationale Kunstausstellung’ di Düsseldorf; nel 1909 al Salon d’Automne di Parigi. Nel 1913 partecipò ‘all’Erste Deutsche Herbstsalon’ alla Galerie Der Sturm di Berlino e a una mostra al Rotterdamsche Kunstkring. Negli anni seguenti continuò ad essere ospite di mostre in tutta Europa e le sue opere vennero anche pubblicate con successo in America.

Giacomo Balla verso il futurismo

Dopo il successo internazionale Balla si avvicinò gradualmente al Futurismo. Nel 1910 firmò il ‘Manifesto tecnico della pittura futurista‘ con Boccioni, Severini, Carlo Carrà e Luigi Russolo. Giacomo Balla cominciò ad esporre con i futuristi soltanto a partire dal 1913. Nel 1912 soggiornò a Londra e a Düsseldorf, dove dipinse i suoi primi studi astratti sulla luce.

Il Futurismo di Giacomo Balla

Solo a questo punto Giacomo Balla lasciò definitivamente il Divisionismo per abbracciare l’esperienza del Futurismo. Balla si mosse sulla scia di Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) che nel suo Manifesto di fine gennaio 1909 sul giornale francese ‘Le Figaro‘ parlava di «distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d’ogni specie». Alla ricerca di questo rinnovamento di tutta la cultura italiana, nel 1915, Giacomo Balla insieme a Fortunato Depero (1892-1960) aderì al Manifesto della ricostruzione futurista dell’Universo.

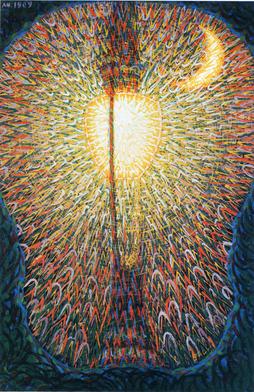

“Lampada ad arco”: luce e futurismo

All’interno del catalogo di una mostra a Parigi alla Galerie Bernheim – Jeune, venne anche menzionata la sua opera ‘Lampada ad arco‘, un olio su tela di cm 174,7×114,7, dipinto nel periodo 1909-1911, dal 1954 esposto al Museo di Arte Moderna di New York (MoMA). L’opera è conosciuta in inglese con il nome ‘Street Light’ e ha come protagonista l’elettricità, simbolo della modernità che avanza.

L’artista ha rappresentato un lampione elettrico accostato alla luna: il dipinto suscitò emozioni forti e definitive. Balla scrisse al riguardo: «Il quadro della lampada è stato da me dipinto durante il periodo divisionista (1900-1910); infatti il bagliore della luce è ottenuto mediante l’accostamento dei colori puri. Quadro, oltre che originale come opera d’arte, anche scientifico perché ho cercato di rappresentare la luce separando i colori che la compongono…»

Balla e il Futurismo: questione di movimento

Il Futurismo rispondeva a una società che si trovava di fronte a una tecnologia sempre più incombente in cui, con la macchina, tutto diventa movimento. Giacomo Balla interpreta questo ‘dinamismo‘ mettendo al centro della sua ricerca artistica il movimento: a ben vedere le opere stesse sembrano fotogrammi di una sequenza cinematografica. Del resto erano questi gli anni in cui l’arte si rivolgeva la cronofotografia, una tecnica elaborata da un medico fisiologo francese, Etienne-Jules Marey (1830-1904) che consentiva di registrare le diverse posizioni all’origine della immagine finale. E non a caso Balla disse «le cose in movimento si moltiplicano, così un cavallo in corsa non ha quattro gambe: ne ha venti».

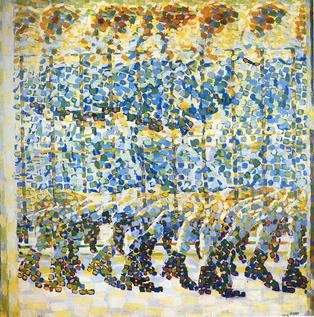

‘Bambina che corre sul balcone’

Sempre nel 1912 Balla pose a protagonista della propria arte il dinamismo gestuale nell’opera ‘Bambina che corre sul balcone‘. In questo capolavoro tutti gli oggetti sono sottoposti al muoversi secondo i principi di organizzazione formale di Wertheimer che aveva elaborato «una serie di leggi che guidano l’organizzazione percettiva ossia il modo in cui stimoli si vanno ad organizzare nella nostra percezione». Si dice non a caso che queste opere «possono essere considerate come la trasposizione pittorica degli studi e delle sperimentazioni del fondatore della Gestalt».

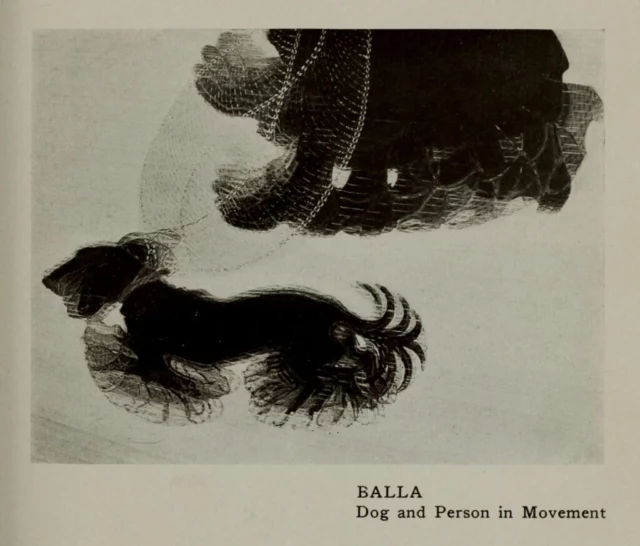

‘Dinamismo di un cane al guinzaglio’

Fu così che nacque nel 1912 il famosissimo ‘Dinamismo di un cane al guinzaglio‘ in cui tutto è movimento: dalle orecchie, alla coda, alle zampe. I corpi – del cane e della donna – si smaterializzano a causa del movimento. Attraverso quella che sembra la scomposizione in fotogrammi anche la sfocatura dell’immagine diventava uno strumento di maggiore sottolineatura del movimento, vero protagonista dell’opera.

L’opera fu esposta per la prima volta alla Galerie Der Sturm’s Autumn Salon di Berlino nel 1913. L’opera fu pubblicata all’interno di ‘Cubists and Post-impressionism’ nel 1914 pubblicato da A.C. McClurg & Co. Chicago. L’artista la vendette infine nel 1938 all’industriale statunitense Anson Conger Goodyear, che la tenne fino alla morte avvenuta nel 1964. L’opera è conservata alla Albright-Knox Art Gallery di Buffalo.

FuturBalla: Giacomo Balla e la Grande guerra

Giacomo Balla nel periodo della prima guerra mondiale fu un assertore della cosiddetta arte totale, un impegno che lo portò alla ‘Arte-azione futurista‘. Durante il conflitto nel 1916 il suo grande amico Umberto Boccioni morì. Dopo tale evento Balla diventò di fatto il primo attore del movimento futurista. Balla volle così liberarsi di tutte le opere figurative: il suo fu quasi un imperativo morale e alla fine vendette tutte le precedenti opere all’asta, svendendole. Dopo di che diventò FuturBalla.

Giacomo Balla e il fascismo

Complessa, nella rilettura critica e storica dell’artista, rimane l’adesione e il rapporto tra Giacomo Balla e il fascismo. Il 3 marzo 1924 avvenne il primo incontro tra Balla e Mussolini a Villa Borghese grazie al comune amico Bottai. Tra il 1923 e il 1926 Balla realizzò vari disegni per illustrare le prime testate del quotidiano politico. Nel 1926 scolpì addirittura il busto di Mussolini e appose sulla base la scritta: ‘Sono venuto a dare un governo all’Italia’. L’artista lavorò molto anche con la rivista fascista “L’Impero“. Questa dedizione fascista valse all’artista numerosissime mostre e commissioni pubbliche, ma fu anche la base della sua rovina dopo la fine del fascismo. Tra le sue opere più controverse e propagandistiche del periodo va analizzata l’opera ‘Marcia su Roma’.

La Marcia su Roma secondo Giacomo Balla

‘La marcia su Roma‘ fu dipinta da Giacomo Balla tra il 1932 e il 1935. Il dipinto fu realizzato per celebrare i primi dieci anni di quella che veniva allora chiamata ‘Era Fascista’. Nel farlo l’artista compose una scena fotografica in cui il Duce era al fianco di gerarchi e camicie nere. In realtà si tratta di un falso storico dal momento che Mussolini non aveva partecipato all’impresa perché per prudenza era rimasto a Milano o forse addirittura a Cavallasca vicino a Como nella villa di Margherita Sarfatti. Infatti Mussolini temeva di doversi rifugiare in Svizzera nel caso di un fallimento della marcia. L’opera fu ancora più criticata perché era un evidente richiamo e snaturamento dell’impegno sociale de ‘Il quarto stato’ di Pellizza da Volpedo.

Particolare curioso è che l’artista dipinse quest’opera, che si può definire quasi “fotografica”, sul retro di ‘Velocità astratta‘ del 1913, ora esposto alla Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli a Torino.

L’addio al Futurismo e l’oblio di Giacomo Balla

Giacomo Balla è famoso per aver tradito tutti i movimenti a cui prese parte. Nel 1937 pugnalò anche il Futurismo determinando l’inizio della sua fine artistica. Sul bisettimanale Perseo scrisse infatti che: «Avevo dedicato con fede sincera tutte le mie energie alle ricerche rinnovatrici, ma a un certo punto mi sono trovato insieme a individui opportunisti e arrivisti dalle tendenze più affaristiche che artistiche; e nella convinzione che l’arte pura è nell’assoluto realismo, senza il quale si cade in forme decorative ornamentali, perciò ho ripreso la mia arte di prima: interpretazione della realtà nuda e sana».

Con tali parole formalizzava quanto ormai da qualche anno appariva chiaro nei suoi dipinti: il ritorno all’arte figurativa. Giacomo Balla così, negli anni trenta, si distaccò dal futurismo e dal futurismo-fascista, tornando all’arte figurativa che al contrario del futurismo si avvicinava alla realtà.

Giacomo Balla dopo la Seconda Guerra Mondiale

Balla pagò la sua adesione al fascismo: una volta terminata la guerra l’artista fu ostracizzato dal pubblico. Le sue due figlie Elica e Luce, pittrici anch’esse, lavorarono con lui fino alla fine. Morì a Roma il 1°marzo 1958 quasi dimenticato, dopo mostre personali senza successo tra Firenze e a Roma.

Sabino Maria Frassà

©Villegiardini. Riproduzione Riservata

Dello stesso autore

- Fulvio Morella, Blind Wood

- Laura de Santillana. Oltre le colonne d’ercole

- Ai Wei Wei racconta la sua Turandot

- Joan Mirò, “il più surrealista di tutti”

Vi potrebbero interessare anche: